La construction du Front populaire : un rassemblement antifasciste au service de la classe ouvrière (1934-1938)

La réaction de la PC-SFIC aux événements du 6 février 1934 : la lutte contre la démocratie bourgeoise et le fascisme

Le 6 février 1934 marque un tournant dans la vie politique française. À la suite du scandale Stavisky, les ligues d’extrême droite organisent une manifestation à Paris pour protester contre le gouvernement Daladier. Cette manifestation dégénère en une émeute violente sur la place de la Concorde, où les forces de l’ordre tirent sur les manifestants. Cette tentative de coup de force fasciste menace directement la République et provoque une onde de choc dans les milieux politiques français. Le Parti communiste français, alors dirigé par Maurice Thorez, est initialement réticent à réagir. Fidèle à la ligne de la Comintern, Thorez refuse de coopérer avec les socialistes ou les forces républicaines pour organiser une riposte commune contre les fascistes. Les communistes continuent d’accuser la SFIO de « trahison » et de collaboration avec la bourgeoisie. Cette position est vivement critiquée au sein du parti, notamment par Jacques Doriot, qui appelle à une réponse unitaire face au danger fasciste. Doriot dénonce l’isolement des communistes et réclame une alliance avec les socialistes pour contrer la menace fasciste. Face à la montée des tensions, la CGT, soutenue par la SFIO, appelle à une grève générale pour le 12 février 1934. Sous la pression de la base militante, la CGTU (la branche communiste des syndicats) rejoint finalement l’appel à la grève. Ce jour-là, des millions de travailleurs défilent dans les rues de Paris et d’autres grandes villes françaises pour protester contre les ligues fascistes et défendre la République. La manifestation du 12 février marque un tournant dans les relations entre socialistes et communistes. Les cortèges communistes et socialistes, longtemps divisés, finissent par se rejoindre au cri de « Unité ! ». Cet événement montre la force du mouvement ouvrier lorsqu’il est uni et met en lumière la nécessité d’une alliance durable entre les forces de gauche pour contrer le fascisme.

Le rôle central de la PC-SFIC dans la formation du Front populaire : alliances et compromis

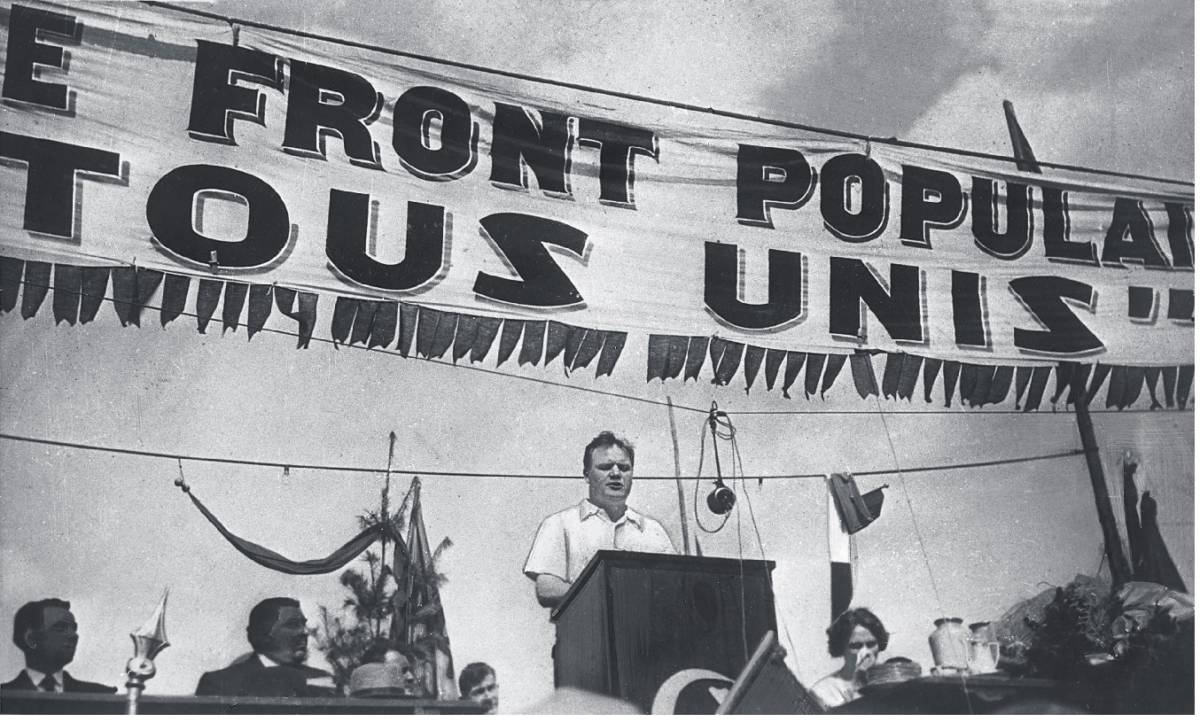

Malgré le succès du 12 février, la direction du Parti communiste reste hésitante. Thorez et les dirigeants du PCF continuent de refuser officiellement toute alliance formelle avec les socialistes. Cependant, la pression de la base militante et les événements de février contraignent le parti à évoluer. L’attitude de Doriot dans la défense de l’unité d’action renforce sa popularité au sein du parti, mais elle le met aussi en opposition directe avec la direction officielle. Cette situation aboutit à une scission en 1936, lorsque Doriot quitte le PCF et fonde le Parti populaire français (PPF), qui se rapproche des positions fascistes. Avant cela, l’idée d’une alliance antifasciste commence à germer au sein du PCF sous l’influence de la pression populaire et des événements politiques. Les événements de février 1934 et la montée des ligues d’extrême droite en France mais aussi la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne poussent progressivement le PCF et l’IC à revoir sa stratégie. À partir de 1934, Maurice Thorez, sous l’influence des discussions au sein de la Comintern, commence à envisager l’idée d’un Front populaire : une alliance entre les communistes, les socialistes et les forces républicaines pour défendre la démocratie contre le fascisme. Cette évolution se concrétise lors du VIIe Congrès de l’Internationale communiste en 1935, où la stratégie du Front populaire est officiellement adoptée suite à l’influence de Togliatti sur Staline qui pousse pour une alliance avec les bourgeois réformistes. Le PCF abandonne sa ligne du classe contre classe et appelle désormais à l’unité des forces progressistes et républicaines contre le fascisme. En France, c’est donc le PC-SFIC qui s’ouvre pour former l’union, ce virage stratégique se traduit par la formation du Front populaire, une coalition qui rassemble les communistes, les socialistes de la SFIO et les radicaux (parti de gouvernement). D’abord dans un pacte de désistement aux municipales de 1935 qui montre une ouverture vers la SFIO mais aussi des gages données aux Radicaux qui gouvernent le pays. Puis pour les élections législatives de 1936. L’abandon de la ligne sectaire du PCF les forces à puiser des références et un héritage national dans la défense de la République parlementaire face au fascisme. Ils vont alors se plonger dans l’héritage de la révolution française avec une ouverture sur le plan national qui fait moins peur à la population et à la bourgeoisie, ils souhaitent convaincre le plus grand nombre et non plus seulement les ouvriers et les paysans dans la construction d’un front antifasciste. De plus, par cet héritage, ils tiennent à mettre en avant un attachement à la tradition républicaine pour rassurer ceux qui, comme les radicaux, les pensaient hors du champ républicain (citation 1). Cependant le PC-SFIC admet qu’il ne participe pas à une aventure révolutionnaire (citation 2). En se rapprochant des socialistes réformistes et des radicaux dans ce front antifasciste, le PC-SFIC perd progressivement de vue ses objectifs de révolution.

Le Front populaire comme outil stratégique dans la lutte contre le fascisme en France et en Europe

Le Front populaire, après sa victoire électorale en mai 1936, se retrouve rapidement confronté aux réalités complexes de l’exercice du pouvoir, ce qui contribue progressivement à sa fin en France. Si, dans les premiers mois, des réformes sociales majeures comme les congés payés et la semaine de 40 heures marquent des victoires pour les travailleurs, la coalition est rapidement mise sous pression par la détérioration de la situation économique et les divisions internes. Maurice Thorez, bien que son Parti communiste ait soutenu activement la formation du Front populaire, décide de ne pas entrer au gouvernement de Léon Blum, une décision stratégique qui permet au PCF de conserver une certaine indépendance vis-à-vis des radicaux et des socialistes tout en soutenant les réformes sociales depuis l’extérieur. Thorez, soucieux de maintenir l’alliance avec les radicaux, appelle à la fin des grèves de 1936, soulignant dans ses discours que « tout n’est pas possible dans l’immédiat », un message visant à modérer les aspirations révolutionnaires. Cependant, cette modération commence à créer des frustrations parmi les travailleurs et certains militants communistes qui attendaient des réformes plus profondes. En parallèle, le Front populaire permet de mener un combat contre l’adhésion croissante de la petite bourgeoisie et de la paysannerie aux idées fascistes, alors que ces groupes constituent un électorat clé pour l’extrême droite. Maurice Thorez, dans un appel large au peuple, souligne cette dimension stratégique : « Nous pensons vraiment lutter contre la réaction et le fascisme en lançant un appel au peuple, y compris à ceux qui pourraient maintenant encore être écartés de nous ». Cette déclaration montre la volonté du Front populaire de rassembler au-delà des classes ouvrières, en tentant de ramener à la République les groupes sociaux que le fascisme commence à séduire. Sur le plan international, la guerre civile espagnole exacerbe les tensions, notamment avec la politique de non-intervention décidée par le gouvernement de Léon Blum, perçue comme une trahison par de nombreux antifascistes, y compris au sein du PCF. La pression économique, la montée des critiques et les divisions internes minent peu à peu la capacité du Front populaire à gouverner efficacement. Finalement, en 1938, les radicaux quittent la coalition, entraînant la chute du gouvernement Blum. Le Front populaire s’effondre alors, sans avoir pu répondre aux attentes révolutionnaires des classes populaires tout en étant paralysé par les compromis nécessaires à son unité. Avec la fin du Front populaire, la gauche française entre dans une période de désillusion, marquée par l’incapacité de la coalition à maintenir une résistance efficace face à la montée des tensions internationales et à la menace fasciste qui continue de se développer en Europe.