« Jean-Luc Mélenchon, c’est la garantie de la défaite au second tour de la présidentielle. »

— François Ruffin, 21 mai 2025, France Info.

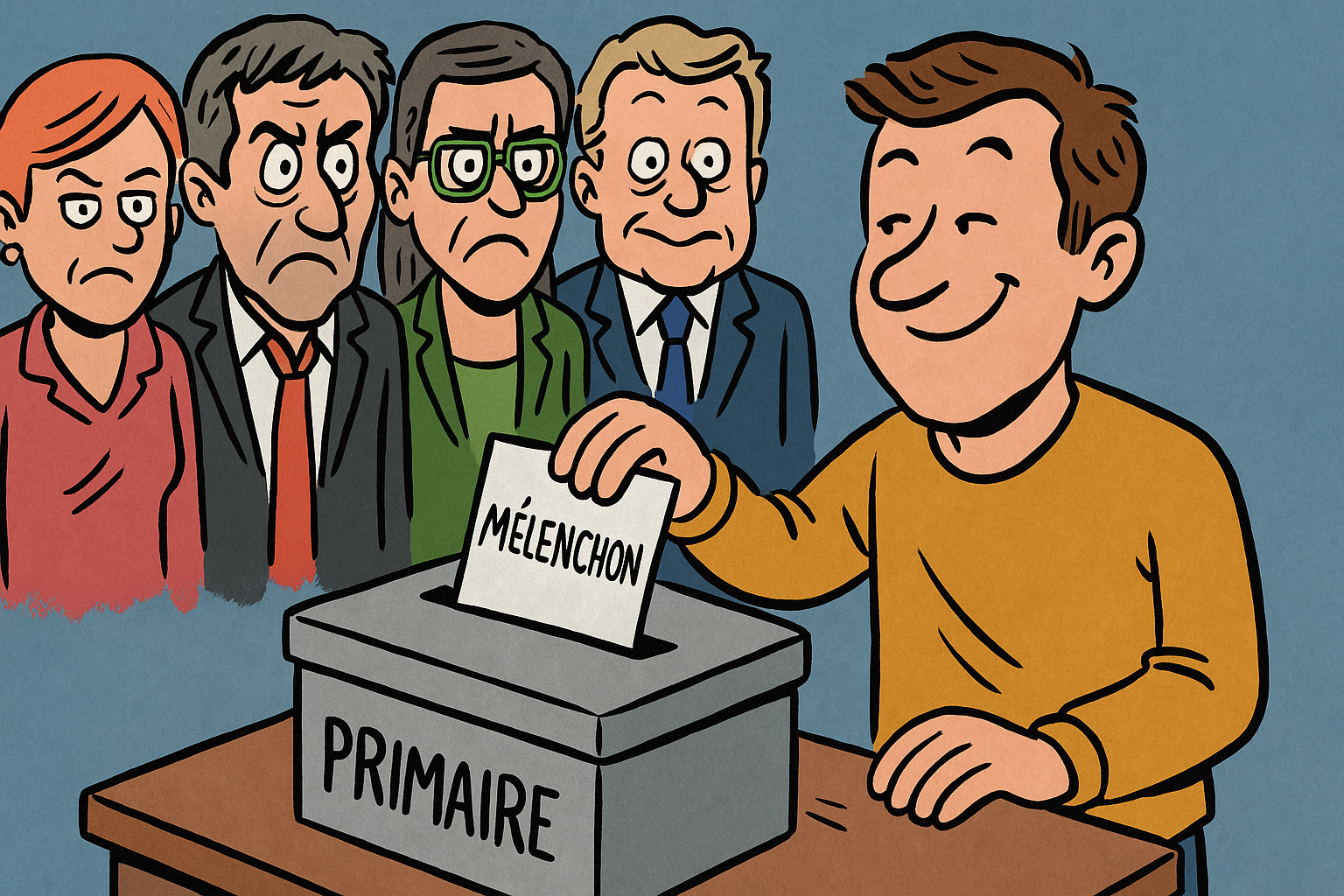

Et la primaire, serait-ce la garantie de la défaite dès le premier tour ? Depuis quelques semaines, une partie de la gauche médiatique et politique s’enthousiasme pour une idée qui, selon eux, permettrait de sortir par le haut de nos désaccords : organiser une « primaire de toute la gauche ». Les mêmes visages sont de retour : Lucie Castet, Clémentine Autain, Olivier Faure, Fabien Roussel, Marine Tondelier et désormais François Ruffin, récemment converti à cette stratégie censée rassembler large, mais qui pourrait bien désorienter plus qu’elle ne fédère. Il est pourtant temps de le dire clairement : la gauche n’a pas besoin d’un concours de casting. Elle a besoin de clarté stratégique, de constance, et surtout de respect pour celles et ceux qui se battent depuis des années pour la faire exister.

Les électrices et électeurs de gauche ont déjà tranché. En 2017, puis en 2022, ils ont placé Jean-Luc Mélenchon très largement en tête des candidatures issues du camp progressiste. Deux fois, malgré les divisions, malgré les obstacles, un projet de société cohérent, lisible, assumé, a émergé : L’Avenir en commun. Deux fois, il a rassemblé des millions de voix. La primaire a donc déjà eu lieu, mais pas dans un auditorium ou sur une plateforme numérique, elle a eu lieu dans les urnes, face au peuple. Que ceux qui refusent d’en tirer les conséquences préfèrent s’inventer une nouvelle procédure interne en dit long sur leur rapport à la démocratie réelle.

Car au fond, que propose-t-on ? Un dispositif flou, sans garanties démocratiques, opaque et fragile. Qui vote ? Selon quels critères ? Sur quelle base ? L’expérience de la primaire populaire en 2022, avec son processus numérique bricolé, ses soupçons de fraude, sa capacité à laisser voter plusieurs fois, n’inspire guère confiance. Celle de la primaire du PS en 2017 non plus, deux millions de votants, et au bout du compte un candidat (Benoît Hamon) rapidement lâché par ses propres « alliés ». Peut-on sérieusement construire une stratégie présidentielle sur un outil aussi peu fiable, organisé par une entreprise privée, et sans garantie de respect du verdict final ? Peut-on bâtir une dynamique politique en déléguant un choix aussi crucial à un prestataire de vote en ligne ?

Pire encore, cette stratégie part d’un contresens fondamental. Elle prétend anticiper la victoire au second tour alors que rien, aujourd’hui, ne garantit même une qualification. Avant de chercher un candidat ou une candidate « capable de gagner à la fin », ne faudrait-il pas commencer par choisir quelqu’un capable de gagner au début ? D’accéder au second tour, de porter un cap, de fédérer un socle solide d’électrices et d’électeurs ? En tentant de tout unifier avant même de convaincre, on tue la campagne dans l’œuf. Une candidature unique dès le premier tour prive la gauche de toute dynamique. Elle rend impossible le jeu des alliances, des reports de voix, des confrontations fécondes. Elle verrouille le débat, étouffe les nuances et offre aux droites l’occasion rêvée de placer leurs thèmes en haut de l’agenda.

On sait, en outre, que le risque d’une telle primaire est de désigner un candidat de compromis, peu connu, peu légitime, et incapable d’imprimer dans les quartiers populaires. Le cœur battant de l’électorat de gauche, celui des classes populaires, de la jeunesse précaire, des zones rurales et des quartiers délaissés, ne se mobilisera pas pour un nom sorti d’un vote confidentiel entre initiés. Ces électeurs-là ne se déplacent plus pour choisir un représentant de la gauche molle. Ils attendent un cap clair, une volonté affirmée, une campagne qui leur parle.

Il faut aussi poser la question du fond. Quel programme serait porté par ce candidat mystère ? Celui du Nouveau Front Populaire ? Un compromis édulcoré, incapable de trancher sur les retraites, les salaires, la réforme de l’État, les violences policières, les chantiers écocides ? Un projet politique qui, à force de chercher le consensus mou entre formations divisées, finit par ressembler à un vide stratégique.

Enfin, disons-le franchement, cette primaire est le choix des paresseux. De celles et ceux qui ne veulent pas prendre parti, qui refusent de faire campagne à visage découvert, qui aimeraient se voir imposer une solution toute faite pour éviter le débat de fond. Ce n’est pas ainsi qu’on construit une stratégie de conquête. Ce n’est pas ainsi qu’on remobilise un peuple. Ce n’est pas ainsi qu’on renoue avec l’espoir. C’est dans les luttes sociales, les mobilisations de terrain, les batailles culturelles et électorales que se forge la gauche réelle. Pas dans des outils de marketing politique à la va-vite.

Ce n’est donc pas un « candidat miracle » qu’il faut trouver, mais bien une continuité politique à assumer. Un projet déjà éprouvé, déjà porté, déjà voté par des millions de Françaises et de Français. Une campagne qui a su faire rêver, fédérer, rassembler bien au-delà de la gauche classique. L’Avenir en commun reste aujourd’hui la seule proposition cohérente, sérieuse, populaire, écologiste et républicaine capable d’ouvrir une brèche.

Y revenir n’est pas une paresse, c’est un devoir de lucidité.